肩関節の疾患

腱板断裂

肩石灰沈着性腱板炎

反復性肩関節脱臼

上腕骨頚部骨折

変形性肩関節症

五十肩(肩関節周囲炎/拘縮肩/凍結肩)

関節唇損傷

インピンジメント症候群

腱板断裂

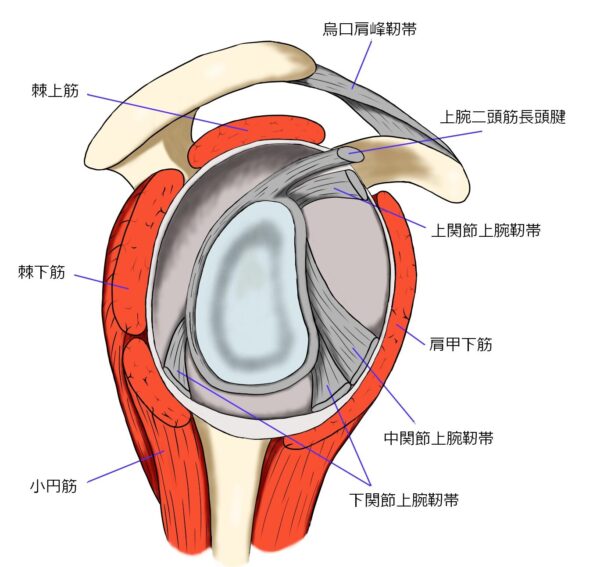

腱板は四つの筋肉、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋から構成されインナーマッスル(inner muscle)と呼ばれる重要な関節の構造体です。肩関節を最も内側で関節を動的に支持する重要な機能を有しています。その腱板を断裂すると腱板断裂と呼ばれます。断裂の原因として

- 加齢: 60 歳を過ぎると徐々に生じてくる。

- 外傷:転倒や衝突により腕の強い捻転強制や打撲で生じる。

- スポーツ障害:テニスや野球、バレーボールやウエイトトレーニングなど肩を酷使することで生じる。

などが、上げられます。

症状

- 夜間時の痛み…就寝時に痛みが出て、目が覚めてしまいます。

- 運動時の痛み…肩を動かした時に痛みが生じます。

- 脱力…腕に力が入りにくくなります。肩を挙上して90〜120度付近の痛みが特徴的です。

保存療法紹介

腱板は血液供給が乏しく自然治癒しにくいと言われています。しかし保存療法を36ヶ月行うと約70%の人に症状の改善が見られます。保存療法には大きく注射・内服による疼痛のコントロールと、理学療法による機能改善があります。

【注射、内服】

夜間時痛の原因には腱板の他に『肩峰下滑液包』があり、腱板と肩峰という骨の間でクッションの役割をしています。そこに対して注射を行い、痛みを和らげます。

【理学療法】

断裂した腱板以外の残存している腱板の訓練や、肩甲骨や背柱の動きをよくする事で腱板へのストレスを軽減させ症状を軽減させます。また、痛みに応じて日常生活指導を行います。

手術療法紹介

【鏡視下腱板修復術】

最近の研究から、腱板断裂が生じると、その病状や断裂の大きさが経時的に進行すると考えられています。進行すれば、手術治療はより困難となり、回復の可能性も相対的に下がります。よって、手術加療は患者さんの年齢や社会的背景、症状や腱板断裂の大きさを検討した上で、適応を判断致します。一般に75歳以下の健康で活動的な方は、手術治療を勧めております。手術治療は内視鏡を用いて腱板断裂部の修復を行います。縫合糸と人工骨でできたアンカーを用います。

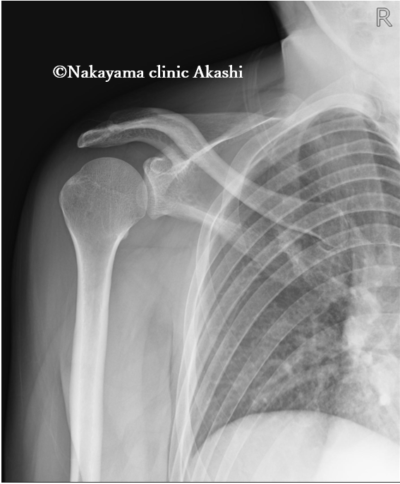

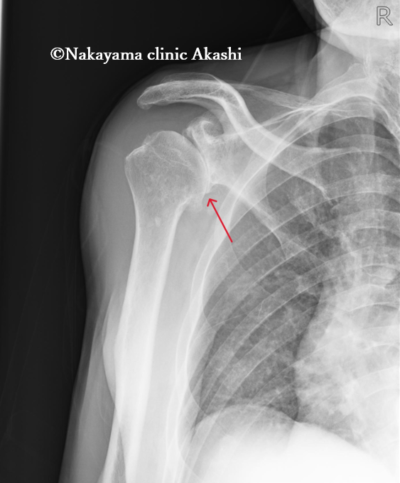

肩石灰沈着性腱板炎

40〜50歳代の女性に多くみられます。肩腱板内に沈着したリン酸カルシウム結晶による急性の炎症が生じる事によって起こる肩の疼痛・運動制限です。この石灰は、当初は濃厚なミルク状で、時がたつにつれ、練り歯磨き状、石膏(せっこう)状へと硬く変化していきます。石灰が、どんどんたまって膨らんでくると痛みが増してきます。そして、腱板から滑液包内に破れ出る時に激痛となります。

症状

夜間に突然生じる激烈な肩関節の疼痛で始まる事が多いです。痛みで睡眠が妨げられ、関節を動かすことが出来なくなります。

発症後1〜4週、強い症状を呈する急性型、中等度の症状が1〜6ヵ月続く亜急性型、 運動時痛などが6ヵ月以上続く慢性型があります。

保存療法紹介

急性例では、激痛を早く取るために、エコー下で腱板に針を刺して沈着した石灰を破り、ミルク状の石灰を吸引する方法がよく行われています。三角巾・アームスリングなどで安静を計り、消炎鎮痛剤の内服、水溶性副腎皮質ホルモンと局所麻酔剤の滑液包内注射などが有効です。

ほとんどの場合、保存療法で軽快しますが、亜急性型、慢性型では、石灰沈着が石膏状に固くなり、時々強い痛みが再発することもあります。硬く膨らんだ石灰が肩の運動時に周囲と接触し、炎症が消失せず痛みが続くこともあります。疼痛がとれたら、温熱療法(ホットパック、入浴など)や運動療法(拘縮予防や筋肉の強化)などのリハビリを行います。

【エコーガイド下 石灰吸引ブロック】

エコーを使って正確に石灰の位置を特定し、細い針で麻酔薬を石灰の中に注入し、直接石灰を吸引除去する治療法です。

詳細はコチラ!手術療法紹介

【鏡視下石灰摘出術】

痛みが強く、肩の運動に支障があるケースでは、手術で摘出することもあります。手術はエコーで石灰した部位を確認し、内視鏡下に石灰を摘出します。腱板内の石灰を切除して欠損が生じた場合は、吸収性アンカーで修復します。

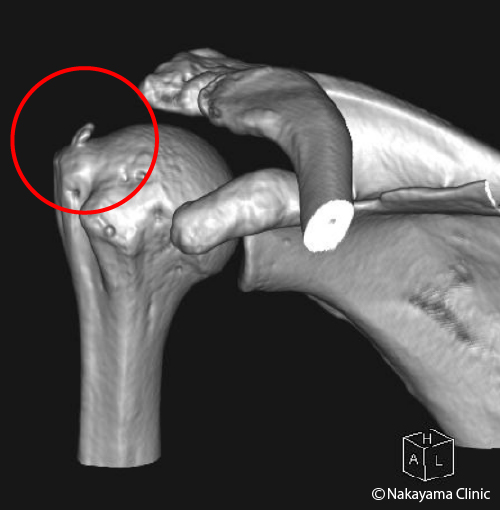

反復性肩関節脱臼

ほとんどのものが外傷性の脱臼に続発しておこります。初回の肩関節脱臼の年齢が若いと反復性脱臼に移行しやすいと言われています。10歳代に初回脱臼したものは、80〜90%が再発するのに対して、40歳代以降では再発はほとんどみられません。外傷による肩関節の脱臼は、ラグビー、アメフト、柔道などのコンタクトスポーツに多く前下方脱臼がほとんどです。肩関節は一度脱臼を起こすと、その後は脱臼しやすくなり、前下方脱臼では、外転・外旋位を強制されることによっておこります。脱臼の回数を増すごとに軽微な外力でおこるようになり、スポーツ活動ばかりでなく、寝返りのような日常動作でも脱臼が起こりやすくなります。これを反復性肩関節脱臼と呼びます。

症状

- 肩が抜けそうな感じがする、嫌な感じがあり、怖くて腕を挙げられない

- 脱臼した瞬間に強い痛みが生じ、音がすることもある

- 肩の形状に左右差が生じることもある

- 痛みにより手を挙げられなくなる

保存療法紹介

脱臼を繰り返す場合は肩の周囲の筋肉を鍛え骨頭の求心力を高めることで予防します。急性期の期間は三角巾や装具を装着、患部へ負担をかけないようにします。肩関節を安静しながらもできるリハビリテーションとして、肩甲骨の周りを鍛えるトレーニングも必要に応じて実施します。

手術療法紹介

【鏡視下関節唇修復術】

関節脱臼を繰り返す原因は、関節包の弛緩、一部の関節唇の剥離や骨欠損が原因となり、正常な肩関節の構造が破綻したことです。手術は内視鏡で生体吸収性の縫合糸付きアンカーを関節辺縁の至適位置に4~5本挿入して関節包と関節唇を糸で縫縮し、できるだけ正常な構造に再建します。手術創は約1cmの傷が肩関節の前後に計3か所となります。

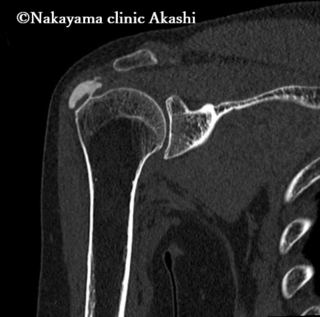

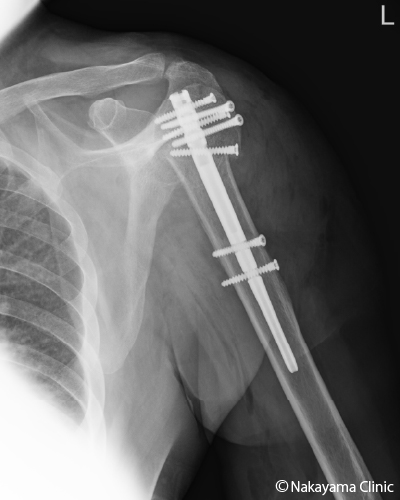

上腕骨頚部骨折

若い人ではスポーツや交通事故などの強い外力によって生じ、小児では骨端線成長線を含んで損傷する場合もあります。高齢者では転倒などの軽い外力で生じることが多く、転んで手を伸ばしてついたり、直接肩を打ったりして発症する上腕骨の肩に近い部分の骨折です。特に女性で、骨粗鬆症のある人に多発する傾向があります。

症状

転倒の直後から、肩の強い痛みが出て、肩を動かすことが出来ません。

2~3日後には、肩から胸部、上腕部に皮下出血が広がります。貧血を起こすこともあります。

保存療法紹介

転位のない骨折は、保存的治療の適応であり、三角布などで固定し、臥床、起床動作時に肩関節を安定させるため、バストバンドなど体幹に固定します。 固定期間中も手指の腫れを軽減させるため、手指の運動を積極的 に行います。 リハビリテーションでは、 痛みや腫れの軽快に応じて可動域訓練を開始し、3週間は患部の固定を行います。肩関節は、肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)で知られるように拘縮しやすい関節であるため、保存的治療、手術的治療ともに、骨折部の安定性(固定性)を得ることにより早期に後療法(可動域訓練)を開始することが大切です。

手術療法紹介

手術方法は、鋼線などを用いる方法から、近年は、新しい固定材料である髄内釘固定法やプレート固定法が行われます。脱臼骨折の場合には、人工骨頭置換術が行われる場合もあります。

上腕骨頚部骨折①

上腕骨頚部骨折① 髄内釘固定法

上腕骨頚部骨折②

上腕骨頚部骨折② プレート固定法

変形性肩関節症

肩関節は、肩甲骨と上腕骨頭より構成されています。このため肩甲上腕関節とも呼ばれますが、この関節部の軟骨が変性して破壊が生じている状態が変形性肩関節症です。この疾患の発生頻度には人種による差があり、欧米に比べて東洋人では少ないといわれていましたが、近年日本においても増加傾向にあります。原因によって、一次性のもの(原因が不明なもの)と二次性のもの(原因が判明しているもの)とに分けられています。

正常肩XP像

変形性肩関節症XP像

症状

変形性肩関節症の症状は、肩関節の痛みや運動障害、関節の脹れです。肩関節の疼痛は、いわゆる頸部から肩にかけての痛みというよりも、腋窩から肩関節の外側に痛みを訴える例が多く見られます。レントゲン検査では、上腕骨頭や肩甲骨関節窩の変形を認め、関節裂隙の狭小化がみられます。

保存療法紹介

治療は、まずは保存的療法(手術をしない方法)が行われます。薬物療法として非ステロイド系抗炎症剤などが処方されます。 また、皮膚の問題がない場合、消炎鎮痛剤を含み除痛効果を有する湿布剤が使用されています。激痛や夜間痛を訴える症例では、ヒアルロン酸ナトリウムやステロイドの関節内注射を行うこともあります。リハビリテーションも 並行して行われます。

手術療法紹介

保存療法を行っても痛みが強く、可動域制限が著しいことで日常生活に支障を来す場合には、手術も検討されます。手術的治療では、多くの症例で人工関節手術が行われますが、患者さんの骨や筋肉の状態に応じて人工肩関節置換術(肩甲骨と上腕骨頭の両方を置換する手術)、人工骨頭置換術(上腕骨頭のみ置換する手術)、リバース型人工肩関節全置換術(解剖学的形状を反転させて置換する手術)などが選択されます。

五十肩(肩関節周囲炎/拘縮肩/凍結肩)

五十肩(肩関節周囲炎)は、肩関節の炎症によって引き起こされる痛みと可動域の制限を特徴とする病状です。名前の通り、主に50代の人々に多く見られることから「五十肩」と呼ばれていますが、実際には40代から60代までの幅広い年齢層に発症することがあるので、四十肩や六十肩とも言われます。しかし、医学的には正しい診断名ではなく、病態を表す凍結肩、拘縮肩、癒着性肩関節包炎など診断されます。肩の痛みや動かしにくさが主な症状で、特に腕を上げたり後ろに回したりする動作が困難になります。

五十肩は、初期の急性期、中期の凍結期、後期の解凍期の3つの段階に分けられます。急性期では炎症と強い痛みが特徴で、凍結期では痛みがやや和らぐものの肩の動きが著しく制限されます。解凍期になると徐々に可動域が回復していきますが、完全な回復には1年から2年以上かかることもあります。

症状

五十肩の主な症状は以下の通りです。

1. 痛み

肩の前面や側面に痛みを感じ、特に夜間に痛みが増すことがあり、痛い肩を下にして寝られない、寝返りができないなどの症状があります。痛みは腕を上げたり、後ろに回したりする動作で悪化するので、服の着脱が困難になります。

2. 可動域の制限

肩の動きが制限され、特に腕を上げたり、背中に手を回す動作が困難になります。これにより、洗濯物が干せない、棚に物を置けない、など日常生活の動作に支障をきたすことが多いです。

3. 筋力の低下

痛みと可動域の制限により、肩周囲の筋肉が使用されなくなるため、筋力が低下します。これがさらに可動域の低下につながります。

4. 痛みの広がり

初期には肩だけに痛みが集中しますが、症状が進行すると痛みが腕全体に広がることがあります。

原因

五十肩の原因は完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。主な原因として以下の点が挙げられます。

1. 加齢による変化

年齢を重ねると、肩の関節周囲の組織が変性して弾力性がなくなります。関節包や靭帯、腱などが硬くなり、関節の動きがスムーズではなくなって炎症を引き起こしやすくなり、五十肩が発症します。

2. 過度な使用や負担

肩を酷使するような動作や姿勢を長時間続けると、関節やその周囲の組織に負担がかかり、炎症を引き起こすことがあります。特に、繰り返し同じ動作を行う職業やスポーツを行っている人に多く見られます。

3. 外傷

肩に対する外傷や手術後の影響で関節周囲が硬直し、五十肩の症状を引き起こすことがあります。明らかな怪我ではなくても、物を取ろうとして肩を捻った、服を着ようとして不自然な肩の動きをした、など些細なことが原因になることもあります。

4. 他の疾患

糖尿病や甲状腺機能亢進症、低下症などの疾患があると五十肩になりやすいという報告があります。これらの疾患があると、両肩とも拘縮しやすくなり、組織の修復機能が低下し、炎症が長引く傾向があります。

診断方法

五十肩の診断は、主に患者の症状と身体診察に基づいて行われます。医師は患者の訴える痛みの部位や動作制限の程度を確認し、以下のような方法を用いて診断を進めます。

1. 問診

患者の症状や経過、日常生活での影響について詳しく聞き取ります。特に、痛みの発生時期や悪化する動作、夜間の痛みの有無などが重要な情報となります。

2. 身体診察

肩関節の可動域を確認するために、患者にさまざまな方向に腕を動かしてもらいます。肩の動きが制限されているか、痛みがあるかをチェックし、痛みの原因が肩関節以外、例えば頸椎や胸郭からの痛みではないかの鑑別を行います。

3. 画像検査

必要に応じて、レントゲンやMRI、超音波検査などの画像検査が行います。レントゲンでは骨の変形や石灰沈着の有無、MRIでは、肩関節包の肥厚や腱板疎部の炎症を確認し、エコーでは腱板断裂や滑膜炎を確認し、これらの検査により、他の病気(例えば、肩関節の腱板断裂や石灰沈着性腱板炎など)との鑑別診断を行います。

治療方法

五十肩の治療は、症状の程度や患者の生活状況に応じて個別に行われます。以下のような治療方法が一般的です。

1. 保存療法

安静:痛みが強い急性期には、肩を休ませることが重要です。過度な動作を避け、痛みを引き起こす動きを控えます。

2. 薬物療法

痛みを和らげるために、鎮痛薬や非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)が使用されます。

3. 運動療法

ストレッチや関節運動を行うことで、硬直した肩を少しずつほぐし、可動域を広げます。運動プログラムは、痛みをコントロールして医師や理学療法士の指導の下で行うことが重要です。

4. 関節内注射

ステロイドやヒアルロン酸を肩関節、肩峰下滑液包、肩鎖関節などに注射することで、炎症を抑え、痛みを軽減します。エコーを用いて行うと正確に注射ができます。

5. ハイドロリリース

超音波(エコー)ガイド下で行われるこの手法は、筋膜や腱、神経の癒着を解消し、可動域を改善するために用いられます。局所麻酔薬や生理食塩水を用いて、硬くなった組織に潤いを与える治療です。神経では肩甲上神経、腋下神経、胸背神経など、筋膜では棘下筋、僧帽筋など、腱では上腕二頭筋腱、腱板、上腕三頭筋腱などをリリースします。

6. 関節マニュピレーション

エコー下に伝達麻酔下で完全に痛みを取った状態で、ゆっくり肩関節を動かし、拘縮を解除する方法です。関節の可動域を改善するだけでなく、痛みも軽快し日常生活も過ごしやすくなります。

7. 内視鏡手術

他の治療で改善しない場合、関節鏡を用いた手術が行われることがあります。炎症や癒着を取り除き、関節の可動域を回復させます。腱板の微細な断裂や石灰沈着、糖尿病などによる関節包の肥厚が原因である場合は難治性であり、内視鏡(関節鏡)の適応になることがあります。

予防

五十肩の予防には、日常生活での注意が重要です。以下のポイントに気を付けることで、五十肩の発症リスクを減らすことができます。

1. 適度な運動

肩関節を適度に動かすことで、関節周囲の関節や筋肉の柔軟性を保ち、炎症を予防します。特に、肩の ストレッチや軽い筋力トレーニングが効果的です。

2. 正しい姿勢

長時間同じ姿勢を続けると、肩や肩甲骨に負担がかかりやすくなります。デスクワークなどでは、猫背やまき肩にならないよう定期的に姿勢を変えて、ストレッチを行うことが大切です。

3. 重い物の持ち方に注意

重い物を持ち上げる際には、腰や脚の力を使い、肩に過度な負担がかからないようにします。急な動作や無理な姿勢は避けるべきです。

4. バランスの取れた食事

栄養バランスの取れた食事を心掛け、タンパク質をしっかり摂って骨や筋肉の健康を維持することが重要です。

5. リラクゼーション

ストレスは筋肉の緊張を引き起こし、症状を悪化させることがあります。適度なリラクゼーション方法(例えば、深呼吸、ヨガ、水中ウォーキングなど)を取り入れることで、全身のリラックスを図り、肩の緊張を和らげます。

まとめ

五十肩は、肩の痛みと可動域の制限を引き起こす一般的な疾患であり、特に中高年に多く見られます。原因は様々であり、加齢による変化や過度な使用、外傷、内分泌異常などが関与しています。診断には、問診や身体診察、画像検査が用いられ、レントゲンでは異常なくても、エコーで滑膜炎、MRIでは肩関節包の肥厚や腱板疎部の炎症が確認できて診断可能です。

関節唇損傷

関節唇とは、関節のまわりに唇のように付着している軟骨で、肩関節の安定に不可欠な組織です。関節唇の上部はデリケートなバランスで結合しており、損傷を受けやすいところです。特に、野球の投球やテニスのサーブなどで肩を酷使した際に、この損傷が起こりやすいといわれています。関節唇には神経が存在しているため、損傷を受けると肩を動かすスポーツや動作をするときに痛みが走ります。さらに肩関節の安定性が欠けるため、脱臼をともなうこともあります。一度損傷した関節唇は自然に治ることはありません。

症状

上方の関節唇がはがれると肩の前後方向と下方のぶれが大きくなり、投球時に肩の痛みや肩が抜ける感じやひっかかり感があります。前方関節唇は、肩が脱臼・亜脱臼した時に断裂し、強い前方不安定性が残ります。

保存療法紹介

患部を安静にする(投球動作の禁止、ノースロー)

肩の開き、肘の位置等の投球フォームの矯正

痛みが強い場合、痛み止めや炎症止めの注射の薬物療法

投球に負けない肩を作るためのリハビリ「肩甲骨周囲の筋力訓練」「腱板訓練(インナーマッスルエクセサイズ)」

手術療法紹介

【鏡視下デブリードマン】

痛みの原因や不要となっている組織(損傷し毛羽立った関節唇)を物理的に除去します。

【鏡視下関節唇修復術】

剥離した上方関節唇を関節窩に縫合し、上腕二頭筋長頭腱基部を安定させるためにスーチャーアンカー(縫合糸がついた小さなビス)を用いて固定します。

インピンジメント症候群

肩を上げていくとき、ある角度で痛みや引っかかりを感じ、それ以上に挙上できなくなる症状の総称です。悪化するとこわばりや筋力低下なども伴い、夜間痛 が生じることもあります。肩を挙上するとき、あるいは挙上した位置から下ろしてくるとき、ほぼ60〜120°の間で特に強い痛みを感じることがあり、有痛弧徴候(ペインフルアーク)といわれます。骨形態の個人差として肩峰がもともと下方に突出している場合や加齢変化として肩峰下に骨棘ができた場合のほか、投球動作など腕をよく使うスポーツ選手にも発症します。

症状

腕を上げるときや、上げる途中が痛くて、上げきってしまえば痛くないというのが一番の特徴的な症状です。症状がひどくなると、夜にずきずきとした痛み(夜間痛)が起きたり、ひどくなると腱板断裂といい、筋肉が断裂(損傷)してしまったりすることがあります。

保存療法紹介

月に1回程度、診察の際に医師が肩の可動域や痛み(主に夜間痛)のチェックとエコーでの観察を行います。肩の動きの硬さがある部位を診断し、エコーで肩を観察しながら可動域が改善するような注射を安全に行います(ハイドロリリース)。同時にリハビリテーションで肩関節周囲筋の機能改善や柔軟性の改善など全身の機能向上を図ります。野球などで不良なフォームでの投球を続けていると再発の恐れもあるためフォームの改善にも取り組みます。